Durch meine ganz persönliche Brille der Kommunikationschefin und Theaterbegeisterten gesehen: das einmalige deutsch-polnische Theaterprojekt „Die Familie Schroffenstein“ nach Heinrich von Kleist, das im Oktober 2012 im Rahmen der Kleist-Festtage in Frankfurt (Oder) aufgeführt wurde. Ich habe das Projekt mehrere Monate lang im Entstehen begleitet und in Text und Bild subjektiv interpretiert. Hier lesen Sie das Resümee einer neunteiligen Artikelserie.

Die Premierenkaltgetränke sind getrunken, die ersten und zweiten Eindrücke haben sich gesetzt. Die zwischen Euphorie und Verzweiflung schwankende Befindlichkeit hat sich nach dem Gelingen des großen Abenteuers wieder auf Normalmaß eingepegelt. Jetzt heißt es Abschiednehmen von der ganzen Familie Schroffenstein. Von diesem besonderen Projekt zu den Kleist-Festtagen 2012, einer der raren, aufwändigen Eigenproduktionen im Kleist Forum, einer deutsch-polnischen zudem. Abschiednehmen von den Schauspielern, vom ganzen Team.

Und auch von der Lebendigkeit, die das Kleist Forum durchzieht, wenn Text memorierende Schauspieler mit Trenchcoat und Wollstrümpfen über die Flure wandeln, auf den Wartesofas hinten im Flur sitzen. Wenn immer eine Kanne Kaffee durchs Haus schwebt, Rettungsdecken auf Sicht liegen und wir Mitarbeiter aufpassen müssen, nicht die gewohnte Abkürzung ins Restaurant durch den in eine Probenbühne zurückverwandelten Konferenzraum zu nehmen und unvermittelt, sagen wir, zwischen Ottokar und Agnieszka zu stehen.

Was bleibt nun? Eine polnische Bühnenfassung von Heinrich von Kleists Drama, natürlich. Seinem selten gespielten Erstling, den es deshalb bislang noch nicht auf Polnisch gab. Übersetzt von Agnieszka Grzybkowska und Ewelina Donejko. Letztere ist als Dramaturgieassistentin und Vor-Ort-Dolmetscherin der Produktion so in eine anspruchsvolle Drittaufgabe gesprungen, die sie sicher manchmal an den Rand der Belastbarkeit gebracht und die sie dennoch mit Bravour und Unerschrockenheit gelöst hat. Und es bleiben viele Bilder in meinem Kopf und auf der Festplatte.

Am eindringlichsten sind natürlich die Eindrücke aus den Aufführungen: dass alle nach der Premiere noch ein Schüppchen Energie für die zweite Aufführung draufgelegt haben. Die sehr zeitgenössischen Momente, die dem Stück gut tun und eigene Bilder kreiieren. Das Heraustreten aus der Guckkastenbühne, mitten in einer inniglichen Szene beispielsweise. Agnieszka: Das steht doch niemals so bei Kleist! Ottokar: Doch, komm her. Guck dir das an. Da steht es, Weiß auf Schwarz. Ottokar zieht Agnieszka zur Bühnenkante vor und zeigt auf die Übertitelungen.

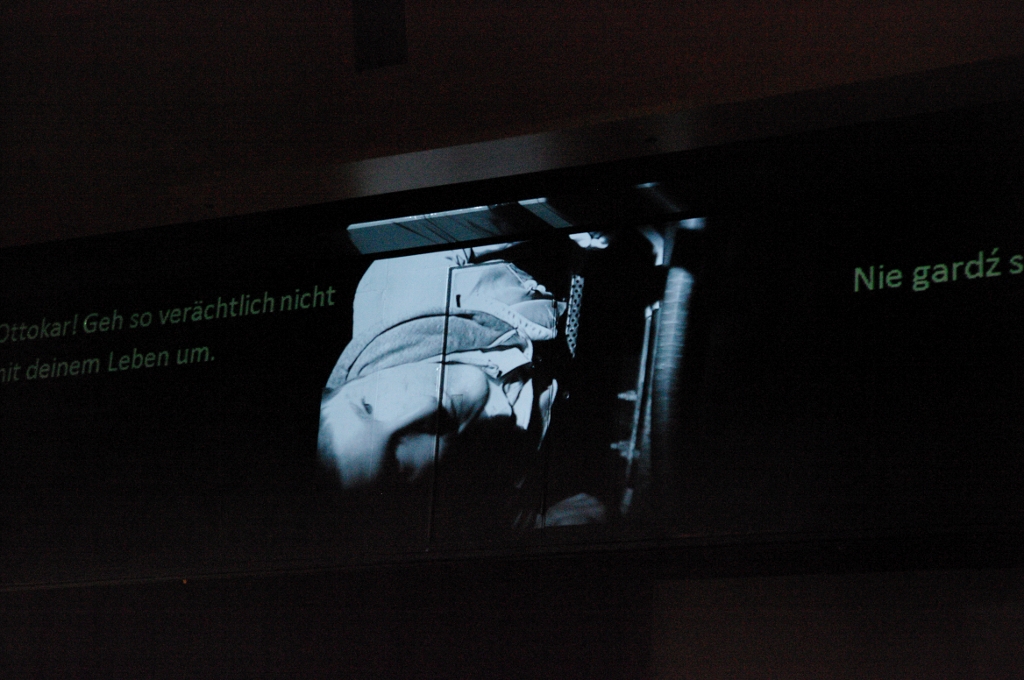

Der Gitterkasten an der Bühnenseite, der die Grotte darstellt, in der Ottokar auf Geheiß seines Vaters eingesperrt wird und von dessen Leitersprossen er vor den Augen seiner Mutter in die Tiefe springt. Das wird zwischen die Übertitelungen übertragen. Filmische Momente, so wie auch die Projektionen auf die Wände der Höhle im Gebirge. Ottokars und Agnieszkas Gesichter, wie sie einander umkreisen. Ottokars Gesicht auf Agnieszkas Shirt, ihr Schatten auf seinem Gesicht auf der Höhlenwand – eine Kette von Gesichtern, Körpern, Schatten und Projektionen.

Es sind die großen, surrealen Szenen, die ebenfalls hängenbleiben. Neben dem großen Hexengetöse ist das vor allem der Schluss, bei dem ein Kinderchor aus der Tiefe des Bühnenraums mit den Taschenlampen irrlichterndend näher kommt. Die langen Schatten von den Autoscheinwerfern bei der Prozession auf der Brache hinterm Kaufland, die auf brennende Särge und die singenden Kinder auf Rettungsdecken zuführen. Oder intime Momente, wie Graf Sylvesters Zigarettenballett mit Papierschiffchen, das er über ein Meer von Rauch schwimmen lässt.

Manchmal sind es aber auch die abseitigen Momente. Wie die Szene mit dem Glöckchen, das ein Gesindevertreter dem ach so selbstgewissen Grafen Rupert nicht ohne ordentliches Hosenschlottern überreicht. Schauspieler Andreas Tobias gibt gewissermaßen den Betriebsratsvertreter des Gesindes, das nicht länger auf das achtlose Pfeifen des Burgherren reagieren will: … denn wenn Du pfeifst, so springt der Hund jedwedes Mal Aus seinem Ofenloch und denkt, es gelte ihm. Der brümmelnde, grantelnde, oberarrogante, nie und niemals anzuzweifelnde Graf schaut nachdenklich aufs Glöckchen. Ich sah förmlich die Comic-Gedankenblase über Michael Rastls Kopf: Ach, ihr denkt, ihr seid so wichtig, dass man eine Klingel benutzen soll? Na ja, mir macht’s nichts aus, aber wichtig ist es mir auch nicht.

Unserer Buchhalterin ging es mit der Klingelszene genau so wie Agnieszka, die nicht glauben mochte, dass bestimmte Worte so von Kleist geschrieben wurden. Fragen Sie doch bitte nochmal den Regisseur, ob das bei Kleist so steht! Ja, das tut es. Sonst wäre es auch nicht in der Übertitelung mitgelaufen. Heinrich von Kleists abseitiger Humor. Aber auch seine unbedingte Modernität, um mal so einen richtigen Feuilletonisten-Schwurbelomaten-Begriff zu benutzen. Eigentlich ist Die Familie Schroffenstein eine wilde Mischung aus kruder Geschichte um Ehre, Burgherrentum, Familien- und Erschaftsfehden, also so was wie mafiöses Blutrachetum im altzeitlichen Schwaben, und aus aktuellen Themen wie Kommunikation, Nebeneinanderherreden, Missverständnissen, Nicht-Verstehen-Wollen, Misstrauen und Wahn.

Und die ganze Chose wird durchgezogen bis zum bitteren Ende, bis beinah alle tot sind. Wenn ihr euch totschlagt, ist es ein Versehen. Lauter nutzlose Tode. Denn was nützt die beste Versöhnung, wenn kaum noch einer was davon hat?

Das ist Johannes von Matuschkas Part als Regisseur, genau diese radikalen Brüche, diese Unbedingtheit des Indivduums in seinem Handeln – auch zu seinem eigenen Schaden, wie man das auch aus anderen Kleist-Texten kennt, – sichtbar zu machen. Überhaupt wird ständig gestorben. Das ganze Stück ist eigentlich voller Toter, aber man merkt es irgendwie gar nicht. Man sinnt nicht über Leichenberge nach, sondern über die Motive und Charaktere derer, die so handeln, wie sie handeln.

Da passt dann auch kein Fußbreit Anderes dazwischen: Keine Eustache, die ihren Rupert davon überzeugen will, dass eine Hochzeit doch die Familien versöhnen und alle am Leben lassen würde. Kaum eine Agnieszka, die ihren Ottokar erst fast komplett entkleiden muss, damit er bemerkt, dass jetzt, Sex, ähem, ein Fest der Liebe angesagt wäre und kein endloses Faselfasel über die lichte Zukunft bis in alle Ewigkeit, während vor der Höhle schon die Väter in Mordlaune herumstreifen.

Überhaupt führt das Wer guckt? zu interessanten Spezialwahrnehmungen. Die Kollegin aus der Buchhaltung verriet mir, dass sie sich unsere Vorstellungen immer aus einem ganz bestimmten Blickwinkel anschaut: Ich gucke immer, ob die Requisiten alle da sind und wofür wir was gekauft haben. Jetzt wissen wir zum Beispiel, dass die preiswertesten Rettungsdecken in ganz Frankfurt (Oder) in einer bestimmten Apotheke und keineswegs im Baumarkt erhältlich sind. Ein Lob der Angebotseinholung und des Preisvergleichs! Ich stelle mir also vor, wie die Kollegin an ihrem Schreibtisch sitzt und Urnen, Metall, 2 Stück oder Kindersärge, Metall, 2 Stück, Maße 150×40 cm abrechnet und sich ihren Teil denkt. Da fängt eine Geschichte von einer ganz anderen Seite her zu leben an.

So wie ich mir meine Geschichten für die Journalisten und Fotografen zu Beginn der Produktion erst „trocken“ zusammenbauen musste und langsam mit Eindrücken anfüttern konnte. Oder die Kollegin Personalerin, die inzwischen solides Wissen über die temporäre Beschäftigung von Schauspielern aus unterschiedlichen Ländern gewonnen hat. Sie wird ebenfalls ihren Spezialblick auf die Premiere gehabt haben. Dass das ihr „unsere“ Schroffenstein-Inszenierung sehr gut gefallen hat, weiß ich jedenfalls.

Und dann ist da meine Ärztin, die im Extra-Chor mitsingt. Ich habe mir den Daumen geklemmt und sitze bei ihr auf dem Stühlchen, aber das Hämatom muss warten. Erst werden die Aufführungen durchgesprochen, dann gibt’s Heile-heile-Gänschen. Sie hat eigens das Stück vorher gelesen, um bei der Vorstellung dem Geschehen auf der Bühne folgen zu können und nicht an den Übertitelungen kleben zu müssen. Mir ist das erst in der zweiten Aufführung gelungen. Augen runter, rauf auf die Schauspieler und nicht auf den Text. Dafür kann kann ich inzwischen gefühlt den ganzen Text in beiden Sprachen, auf Deutsch und auf Polnisch, mitsprechen. Na gut, den Singsang, die Melodien beider Sprachen, mitempfinden. Das bleibt nach den vielen Probenbesuchen, das läuft im Kopf nun automatisch mit. Der neue Soundtrack schaltet sich in meinem Ohr dazu, gerade auch wenn ich mir die Fotos anschaue.

Praktisch die ganze Familie unserer Polnischlehrerin ist ebenfalls in die Produktion eingebunden. Die Tochter singt im Jugendchor, der Sohn macht gerade bei in der Technik im Kleist Forum ein Praktikum und erlebt das Stück aus einer noch einmal anderen Warte mit. Unsere Lehrerin konnte unsere zunehmende Aufgeregtheit vor den Kleist-Festtagen und der Premiere sicher auch nicht übersehen.

Genau so muss das. Vor allem, wenn das Etikett Frankfurter spielen Kleist dranbeppt. Da wurde allerorten das Stück gelesen, in Bezug zur eigenen Rolle, sei es als Mitsängerin oder Buchhalterin, als Mutter oder Pressesprecherin gesetzt. Viele haben ihren „klassischen“ Platz als bloße Rezipienten von Kultur verlassen und sind in irgendeiner Form in die Produktion eingebunden gewesen. Allein, mit wie vielen ich danach gesprochen habe, die allesamt etwas zur Inszenierung anzumerken hatten – sei es begeistert (überwiegend, wie schön!) oder kritisch (an einigen Stellen, ebenso gut und nötig).

Dass wir alle in den letzten Monaten und mit zunehmendem Adrenalinspiegel natürlich selbst das Bild einer waschechten und somit regelrecht schroffensteinesken Familie mit allen komischen und missverständlichen Kommunikations- und Handlungsweisen – jedoch ohne Wahn und Rachegelüste, so hoffe ich! – abgegeben haben, ist eine binsenhafte Erkenntnis, über die man nicht viele Extraworte verlieren muss.

Um das alles zustandezubringen, ist natürlich eines nötig, das keineswegs selbstverständlich ist – Vertrauen. Das Zutrauen, dass man einander nicht in die Pfanne haut, sondern miteinander etwas Neues, Spannendes, Sonochnichtdagewesenes zustande bringen kann. Das sprichwörtliche Abenteuer, das unsere Künstlerische Leiterin Petra Paschinger sich von dieser Eigenproduktion für die Kleist-Festtage 2012 gewünscht hatte.

Lieber Johannes, lieber Abbi, liebe Schauspielerinnen und Schauspieler, liebes gesamtes Team – ich habe euch alle als außerordentlich nett, interessiert, zugänglich und bereit erlebt, alle medialen Verrückheiten mitzumachen. Ich habe euer Vertrauen genossen, all die vielen, vielen Probenfotos machen zu dürfen und ich habe hoffentlich dabei nicht zu sehr gestört. Das hat mir geholfen, meine Geschichten zu erfinden, zu einem Zeitpunkt, als es sie noch nicht wirklich gab und damit zeigen zu können, was wir da gerade machen. Manchmal musste es schnell gehen und dann ging es auch schnell.

Ich weiß, dass es keineswegs selbstverständlich ist, einen Tag vor der Premiere sich die Zeit zu nehmen, um länglich mit der Journalistin von Radio Zachód zu sprechen und alles immer von Ewelina dolmetschen lassen zu müssen. Und ganz besonders weiß ich zu schätzen, dass zwei Stunden vor der Premiere noch ein Fernsehinterview möglich war – meinen besonderen Dank dafür an Leopold Hornung und Justyna Bielecka.

Ich hoffe, wir sehen Die Familie Schroffenstein/Rodzina Schroffensteinów in nächster Zeit andernorts wieder, gern auch Chöre und Kathedralen inklusive. Ich telefoniere mich dann auch gern wieder durch die ganze Bundesrepublik oder auch durch ganz Polen, um auf Nicht-Polnisch und Nicht-Englisch das polnische Fernsehen davon zu überzeugen, dass wir unbedingt wieder in die nationalen Hauptnachrichten müssen.